患者のみなさまへ

- HOME>

- 小児泌尿器科のご案内

小児泌尿器科のご案内

入院のご案内

小児泌尿器科へ入院される方へのご案内です。

小児泌尿器科

入院のご案内

主な疾患の入院加療の目安

- 内視鏡下尿道狭窄手術・・・3~4日程度入院

- 精巣固定術、陰嚢水腫根治術・・・3~4日程度入院

- 膀胱尿管逆流防止手術・・・約1週間入院

- 腎盂形成手術・・・約1週間入院

- 尿道下裂手術・・・約2週間入院

- 女児外陰部形成術・・・約2週間入院

- 腸管利用膀胱拡大術・・・約3週間入院

検査のご案内

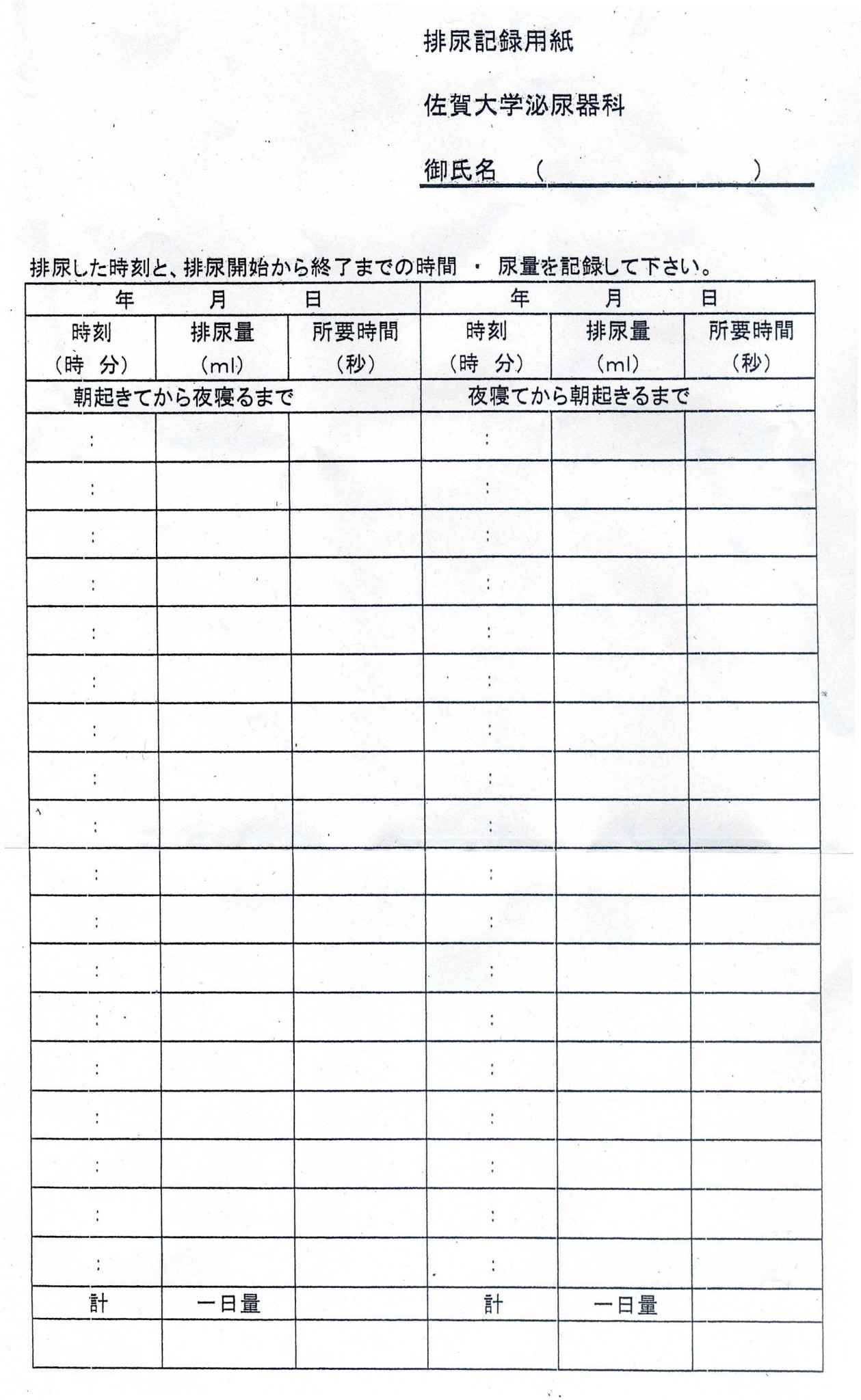

排尿記録(排尿日誌)

こどもの尿失禁、排尿障害などには、さまざまな症状があります。昼間のおもらし、夜間のおもらし、尿の回数が多い頻尿(1日8回以上)、尿にほとんどいかない稀尿(1日3回以下)、尿が途切れる、尿の勢いが弱い、排尿時におなかに力を入れている、尿の出始めに時間がかかる、といった症状がみられる場合もあります。

- 検査目的

- おこさんの排尿状態を正確に知ることで、どのような検査・治療が適切かを判断するのに役立つ検査です。

- 検査方法

- おこさんの排尿状態を知るために、3日程度日誌を付けます。排尿時間、排尿間隔、1回尿量、「おもらし」の有無、飲水量、飲食などをお渡しする排尿記録用紙に記入してもらいます。訓練の効果を知るためにも、大事なことです。年長児以上になると本人に任せて記入しても構いません。

夜間尿量チェック

- 検査目的

-

おねしょ(夜尿症)のあるおこさんで検査を行います。

おねしょ(夜尿症)はおおまかに、夜間尿量の多い多尿型と、膀胱容量の少ない膀胱型と両者がみられる混合型の3タイプに分けれます。夜間尿量が多くても尿意で起きて、トイレで排尿すれば、夜尿はありません。また、膀胱容量が夜間尿量を上回れば、夜尿は認めません。また膀胱容量が小さくても夜間尿量がそれ以下であれば夜尿はみられません。

夜間の尿量チェックをすることで、どのタイプがわかります。 - 検査方法

-

寝る前におしっこをしてもらい、オムツをして寝かせます。

起床時にオムツの濡れ具合を確認します。オムツが濡れていた場合、オムツの重量を測定します。

夜間尿失禁量 = 濡れたオムツの重量(g)- 使用前オムツの重量 (g)

オムツを外した後、目盛付コップに排尿し尿量を測定します(起床時尿量)。

夜間尿量 = 夜間尿失禁量 + 起床時尿量

となります。 - (参考)正常な夜間尿量の目安

-

小学校1-3年 200㏄以下

小学校4年生以降 250cc以下

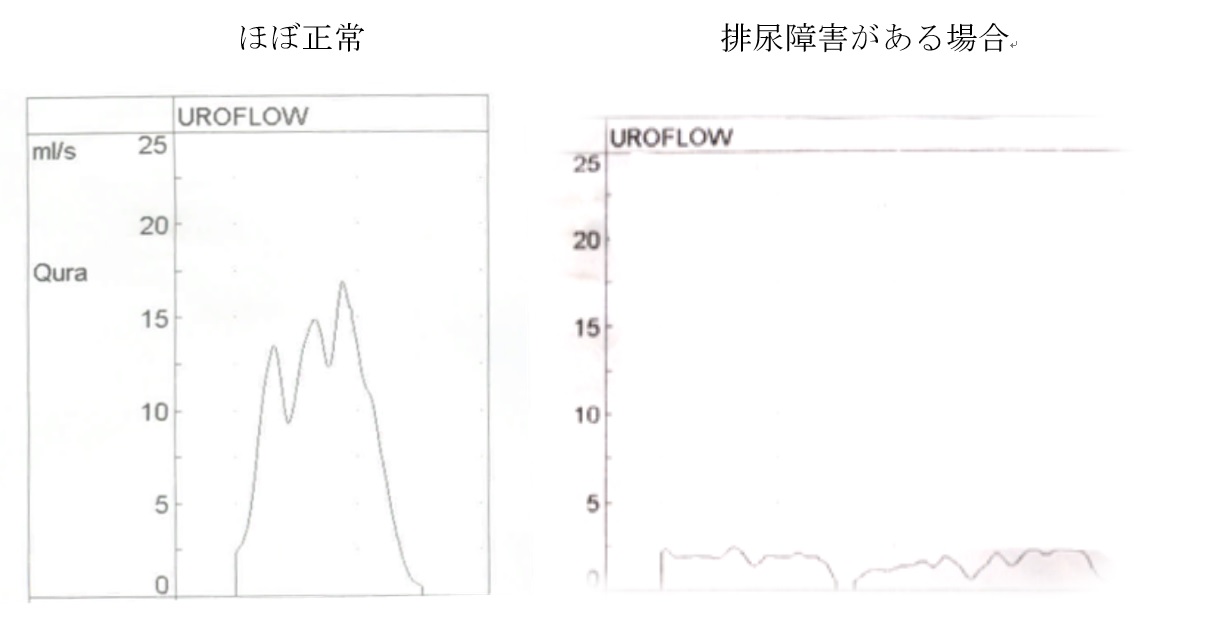

尿流測定・残尿測定

- 検査目的

- 排尿機能の評価、並びに排尿障害の原因が推測できます。また、治療判定効果にも使用します。

- 検査方法

-

おしっこに行きたくなったら、測定の機械が取り付けてあるトイレでおしっこをしてもらいます。機械で、尿の勢い・排尿量・排尿時間などを測定します。

トイレには、看護師が案内します。排尿後に残尿がないかエコーで測定します。

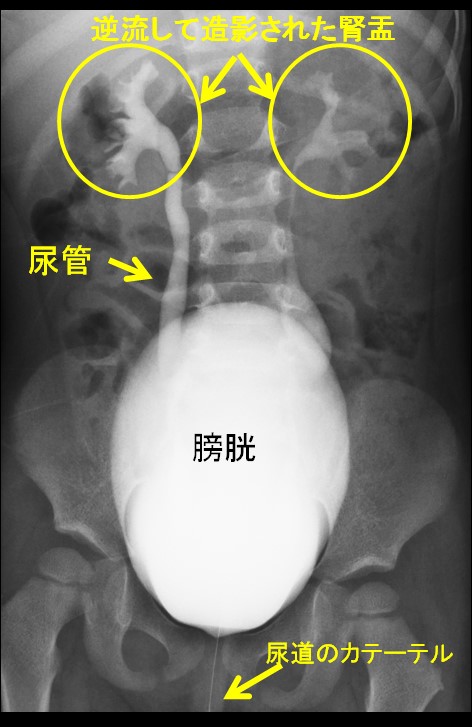

排尿時膀胱尿道造影検査(VCUG)

- 検査目的

-

- 膀胱や尿道の形態を見たり、膀胱に貯まった尿が尿管に逆流するか、を検査します。

- 検査方法

-

- 検査用のベットに寝てもらい、膀胱に尿道から検査用の細い管(カテーテル)を挿入します。

- 薄めた造影剤を、膀胱内にゆっくり注入していきます。

- 膀胱に造影剤がたまってくると排尿をします。

トイレトレーニング終了後のおこさんでは、合図にあわせて排尿してもらいます。

排尿前(造影剤注入中)、排尿中と排尿後のレントゲン写真を撮ります。

カテーテルを抜いて検査を終了します。

※排尿してもらう検査なので、鎮静は行いません。

基本的には造影剤が血管内に入りませんので、造影剤による副作用はほとんどありません。

基本的には造影剤が血管内に入りませんので、造影剤による副作用はほとんどありません。

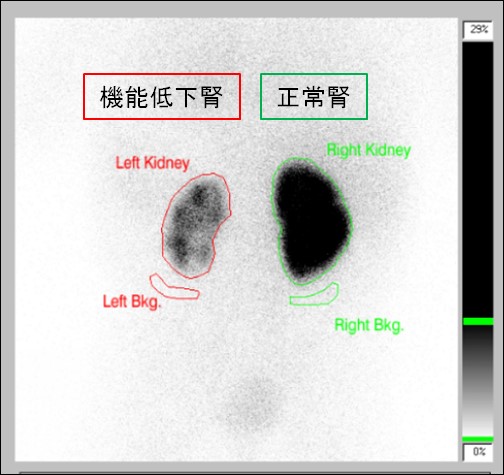

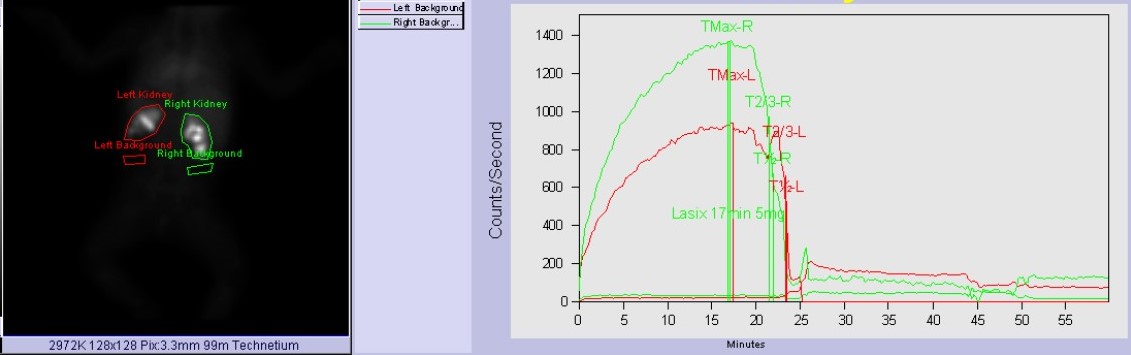

核医学検査(DMSA腎シンチ・利尿レノグラム)

腎臓の形態と機能を評価する核医学検査の一種です。

とくに腎機能の定量的評価方法としてすぐれています。放射線同位元素という微量の放射線を出す物質を注射し、この放射線を高感度のカメラで捉えて画像や腎臓の機能を評価します。

おもにDMSA腎シンチ(腎静態シンチグラフィ)と利尿レノグラム(腎動態シンチグラフィ)があります。普通のレントゲン写真より放射線被曝量ははるかに少なく(1回のレントゲン撮影の10分の1以下の被曝量)、小さなお子さんでも外来で安全に行える検査です。

検査中お子さんのそばにご家族が付き添いされてもご家族への被曝の心配はありません。

また、放射線同位元素は体内に蓄積しません。

DMSA腎シンチ

- 検査目的

- 腎臓の皮質機能(尿細管機能)を評価する検査です。VUR(膀胱尿管逆流症)による腎瘢痕を診断するためなどに行います。腎瘢痕がある部分には、お薬は集積しないので、白く抜けて見えます。

- 検査方法

-

放射線同位元素(アイソトープ)が入ってるお薬を静脈注射します。2時間後に腎臓に集まったお薬の像を撮影します。撮影時間は10分ほどです。薬の注射が終わりましたら撮影時間までは、飲水、飲食自由です。

乳幼児では、小児科の先生に依頼し、眠くなるお薬を使って検査を行います。

利尿レノグラム

- 検査目的

- 腎臓から膀胱までおしっこが流れるときに通過障害の原因があるのか否か、腎障害はどれくらいなのかを確認する検査です。水腎症での腎機能評価、特に腎から腎盂~尿管~膀胱の間の通過障害の程度を評価するために行います。

- 検査方法

-

検査開始1時間前より点滴を開始し、尿が生成されやすくします。同時に膀胱内に尿道に細い管(カテーテル)を入れます。検査中にトイレに行くのを予防するためと膀胱に集まった尿があると検査結果が不正確になるためです。アイソトープを点滴しながら、40-60分連続撮影を行います。検査のため、利尿剤を使用します。検査後、点滴・カテーテルを抜きます。検査後、尿が多くでます。

※乳幼児や検査中に横にじっとねれない場合には、小児科の先生に依頼し、眠くなるお薬を使って検査を行います。